아이의 집중력을 높이는 집 환경 만들기

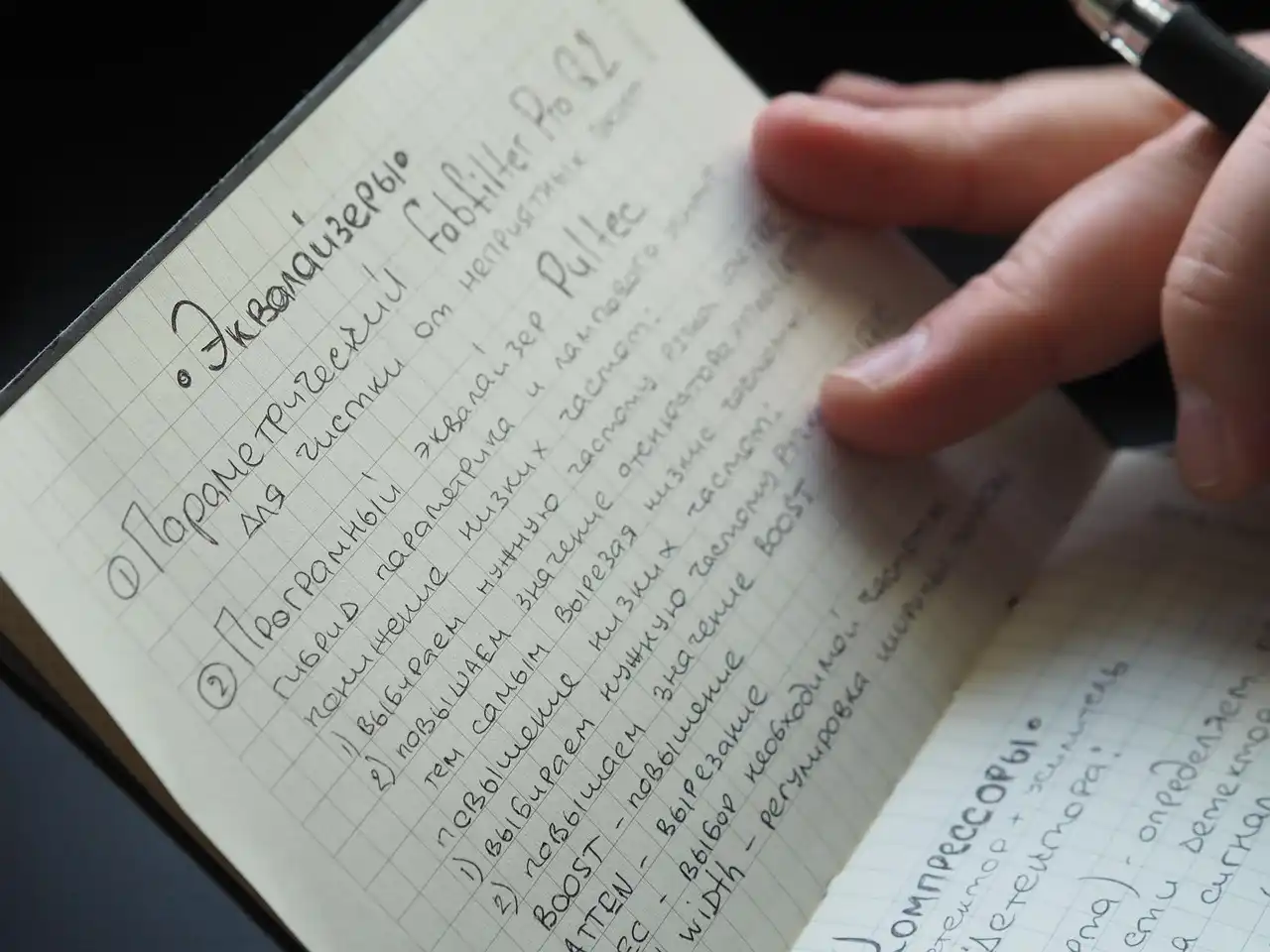

아이의 학습 태도에서 가장 중요한 요소를 꼽으라면 많은 부모가 ‘집중력’을 떠올립니다. 하지만 집중력은 타고나는 게 아니라, 생활 환경과 작은 습관에 따라 크게 달라집니다. 공부 습관을 잡고 싶다면 먼저 집 안 환경부터 가볍게 점검해보는 것이 좋습니다. 생각보다 사소한 변화가 아이의 몰입력을 크게 끌어올립니다. 공부 공간의 정리 가장 기본적이면서도 효과가 큰 부분은 공부 공간의 정리 수준입니다. … 더 읽기